沈みゆく国家「日本丸」のゆくえ

ショックを受けた「50年後の日本」

最近のメディア報道で、これほどショックを受けた内容はない。

公益社団法人日本経済研究センター(日経センター)が発表した、50年後の日本の経済状況の予測である。

世界各国が順調に経済成長を続ける中で、日本の成長は緩やかであり、2075年、今から50年後には、日本人の所得水準は世界の45位にまで後退し、世界の中では中位国、筆者に言わせれば「貧乏になった日本国民」になってしまうという予測である。

筆者は、2024年4~7月までパシフィック・ワールド号(7万9千トン、乗客1500人)に乗船して世界一周の船旅をした。

18か国、21の港に寄港して上陸したが、その時の体験の第一は「日本は貧乏になった」という印象だった。

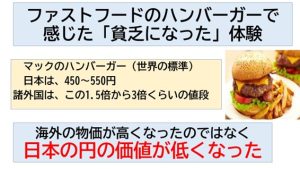

1ドル160円超という円安だったこともあるが、それにしてもどこへ行っても物価が高く、土産物も割高感があって買うものがなかった。

その実感があったので、この報告には「やっぱり!」とうなずき、ショックだった。

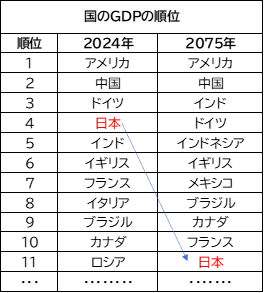

日経センターの発表データから作成した表を見ていただきたい。

国の経済状況を表すGDPの順位だが、昨年ドイツに抜かれて話題になったがそれでも4位に位置している。

それが50年後には、インドネシア、メキシコ、ブラジルなどに抜かれて11位にまで後退するという予測である。

人口1億2千万人という大国の日本であり、工業国家として存在感を出している国だが、これでは先進国首脳会議G7(現在は日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、EU)の一角に残っていられるかどうか。

いずれの表も日本経済研究センター推計の発表から作成

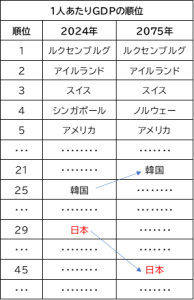

一人当たりGDPを見ると、いま29位に位置しているのが、45位まで後退している。

一人当たりGDPとは、つまり日本の所得水準である。

昨年、韓国に抜かれて話題になった。

最近、韓国旅行をしてきた友人に聞くと、韓国の発展ぶりは驚異的であり、日本より豊かさを感じたと語っていた。

また中国人の友人(日本の大学にいる女性研究者)は「私が日本に長期滞在するので、AI関係の技術者の夫を東京に呼んで一緒に暮らそうとしたら、同業の日本企業はどこも中国企業よりもかなり給与が安くて行きたくないと言ってきた」と嘆いていた。

国内の単純労働のバイトも、中国人の姿がすくなくなったのもこうした事情によるものだろう。

人口減と生産性に原因ありとするが

この後退を押しているのが人口減にあると、日経センターは指摘している。

主要国は軒並み人口減になるが、日本の合計特殊出生率(15歳から49歳の女性の年齢別出生率を合計したもの)は、特に減少傾向が強く、2040年代半ばから2075年まで1.1になると予測している。

過去最低だった2023年の1.2を下回ることになる。

その結果、2075年の日本人の人口は8100万人まで減少する。

これに移民を受け入れた在留外国人の1600万人を入れて9700万人になる。

同センターは、外国人の安定的な流入が成長を維持する条件としてあげているが、もう一つAIなどのデジタル技術の活用で生産性をあげる雇用慣行の改革などもあげている。

しかし、これは妥当な提起になっているだろうか。

生産性をあげても実質賃金は上がらない

日経センターの発表で落ち込んでいるさなか、筆者は「日本経済の死角 収奪的システムを解き明かす」(河野龍太郎著、ちくま新書)を読んで、ショックに追い打ちをかけられた。

同書を読むと、実際には日本も他の先進国同様に生産性が上がっているのに、その「果実」が雇用者に回らず、実質賃金が上がっていないことを経済統計などで分析している。

日本企業の生産性は、諸外国に比べて低いと刷り込まれてきた筆者は、頭をぶん殴られたような衝撃を受けた。

1998年以降、日本の時間当たり生産性は、30%程度上昇した。

アメリカは50%、ドイツ25%、フランス20%程度の上昇と比べても、アメリカには及ばないものの、ドイツ、フランスを超えている。

しかし実質賃金は、「ドイツ、フランスに大きく劣後している」と指摘している。

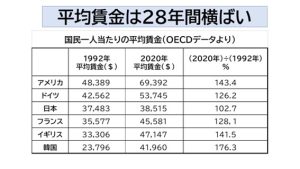

1992年と2020年の一人当たり平均賃金(米ドル換算)をOECD統計でみると、上記の表のように日本だけが足踏み状態にあり、他の国は軒並み上昇している。

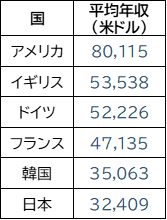

この6か国の2025年の平均年収(米ドル換算)のOECD統計を見ると、下記の表のようになる。

2025年の平均年収(OECD統計)

この本の著者の河野龍太郎氏は「日本は生産性が上がっても賃金が上がらないから、物価も上がらず、実質円安が続いてきた」と書いている。

さらに本書は、様々な実証的データをもとに論考を展開している。

- 1990年代の日本は、バブル経済崩壊後に出てきた不良債権問題が尾を引き、企業はコストカットやバランスシートのスリム化を続け、不良債権問題が解消した後も貯蓄超過を継続した。それと裏腹に人的投資、設備投資は行われなくなり、守りの経営が定着していった。

- 2000年代に入ってから政府は、人口減少で売上高が増えない日本市場に見切りをつけ、海外投資でビジネス拡大に取り組むよう企業に奨励した。しかし海外投資をすればするほど、国内の人的投資や設備投資が縮小されていった。

- 海外投資で儲けても、国内の実質賃金の増加や国内投資には結びつかず、逆に儲からない国内では、コストカットばかりに注力されてきた。賃金と設備投資を抑えた企業の利益は、内部留保されて積みあがっていった。

- 日本のすべての企業がそうだったわけではないが、大企業がこの経営方法を貫くことによって下に連なる中小企業群の停滞へと広がっていった。

驚くべき企業の内部留保

企業が従業員の賃金や設備投資に回さず、90年代から内部留保としてため込んできた金額を見ると驚くべき数字になっている。

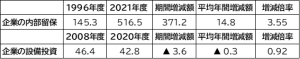

下の表は筆者が主宰している認定NPO法人21世紀構想研究会の椋周二・理事が作成した資料だが、1996年度から2021年度までの25年間の企業の内部留保は、3.5倍に膨れ上がっている。

企業の内部留保と設備投資の推移(兆円)

内閣官房「新しい資本主義実現本部」の資料などから作成

内部留保の金額は2021年度に516.5兆円に達しており、これは日本の年度予算(一般会計、特別会計)の約2年分に相当する。

2024年3月決算の東証企業の自動車、電機、精密機器、機械、商社など輸出企業が3年連続で上昇して過去最高となった。

世界トップの自動車メーカーとなったトヨタは、円安が1円で営業利益450億円となり、トヨタの内部留保は約20兆円と言われた。

これについて日本共産党の小池晃書記局長は「トヨタの内部留保は、毎日1000万円使っても5480年かかる。縄文時代から使い始めても、いまやっと使い終わる」と非常にわかりやすい言葉で演説して話題になったほどだ。

上の表に見るように企業の設備投資は、2008年度から2020年度までの12年間で減少になっている。

これでは企業は新たな研究投資も商品開発にも後ろ向きだったことになり、日本の経済が停滞するのは当然だった。

責任は誰にあるのか

この経済の停滞がこの先50年間も続けば、日本人の所得水準は、世界の中位に沈み、貧乏な国民になるという予測である。

筆者が体験してきたあの高度経済成長期の上昇志向の逞しい生き方は、どこへ行ってしまったのか。

同じ国の出来事とは思えない。

この責任はどこにあるのか。

それは2000年以降の政府の政策の失敗にある。

最近の出版物、各種論文、国際統計などをみれば明らかであるが、これを真摯に受け止めて検証し、総括する動きは政府機関には見当たらない。

政府がこの問題を明らかにし、これを乗り越えていく意思を明確に示せば国民も救われるが、今の政治と多くの大企業の経営状況を見ていると国民は救われないと思うのではないか。

日経センターも喜んでこのような予測を発表したとは思えない。これから日本と日本人は、この予測をひっくり返さなければならない。