教育劣化の歯止めがかからない(上)

諸悪の根源は政治的優先順位の低さ

増加する一方のわいせつ教員

最近、新聞・テレビ・ネットニュースで、児童生徒の盗撮やわいせつ行為をしたため摘発される教員の事件がたびたび報道されている。

児童生徒を守る立場の教員が、児童生徒の人権を侵害するのだから信じられない行為である。

文科省が発表した「児童生徒や同僚らへの性暴力・セクハラで処分された公立学校の教員」は、2023年度に320人となり、前年度から79人増、懲戒免職が155人でいずれも過去最多に上った。

懲戒免職となった教員の内訳をみると、20歳代が73人、30歳代が41人の合わせて114人(87%)となっている。

大半の先生は真面目で熱心に指導する人だが、年間100人を超える処分者が出るのは、どう見てもおかしい。

教員は昔から他の模範者であり、指導する児童生徒を対象としたわいせつ行為など想像も出来なかった。

いつから、こうなってしまったのか。

後手に回る制度・政策

文科省は、2022年から「教職員による児童生徒への性暴力防止法」を施行し、児童生徒の擁護と再発防止に取り組み始めた。

(文科省HP:教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 概要)

同法では主として、防止策を推進し、犯罪の早期発見や児童生徒への啓発、犯罪を起こした教員の免許状失効後の再授与の対応策などを決めている。しかし法は、単に規範を制定したにすぎないのではないかと思った。

こども家庭庁によると、2009年から21年までの教員の性犯罪摘発者の90%は、過去の性犯罪歴なしとしている。

つまり教員の性犯罪者の9割は初犯だから、再犯の芽を摘む対応策に力を入れるとも読み取れる。

公立小中学校の設置者である都道府県や市町村も、学校が現場だけに防止策に懸命に取り組んでいる様子が、様々な報告やニュースでも報道されている。

例えば性犯罪を起こす環境は学校内に多く存在する。

つまり校内に死角がある。

これをなくす対応策や防止策をいくつもあげている。

① 空き教室には鍵をかけ、外から見えるように窓の掲示物を剥がす。

② トイレは整理整頓して隠しカメラ設置を出来なくする。

③ 監視が難しい場所周辺には、カメラを設置して監視網を作る。

④ 児童生徒には、被害者にならないように啓発する。

⑤ 教員免許状失効者のデータベースを整備し、雇用の際に活用する。

⑥ この種の相談・報告などには迅速に対処する。

むろん、何もしないよりもましだが、この対応策では根本的には解決しないのではないかと思わざるを得ない。

教育は国家100年の計

教育は、一国の基盤を形成する重要な施策である。

明治維新以降、日本は西欧の先進国に追いつくため、教育国家を目指して着々と学校整備を広げていった。

筆者は地方の学校に行くと必ず、その学校の歴史を調べることにしている。

地方の古い小学校に行くと明治時代に設立された学校が多く、校長室には初代から歴代校長の写真が数十枚も掲額されていることは珍しくない。

全国津々浦々まで学校が配置され、「読み書きできない人はゼロ」の国家として世界でも早くから認められてきた。

そのレガシーを基盤にして近代国家を築き上げてきた。

OECDが進めているPISA(Programme for International Student Assessment)と呼ばれる国際的な学習到達度調査の2022年調査で、日本は数学リテラシー、科学リテラシーで各1位、読解力で2位になっている。

子どもたちの資質は、国際的にみても高いのである。

子どもや若年層の資質は着実に上がり、スポーツ、芸能、芸術、文化などの分野で日本人の存在感はますます輝きを増している。

しかし、学校現場の教員レベルは低下の一途である。

どこに根本的な原因があるのか。下降に歯止めをかけるには、どうすればいいか。

その方策について次の論考を書いてみたい。

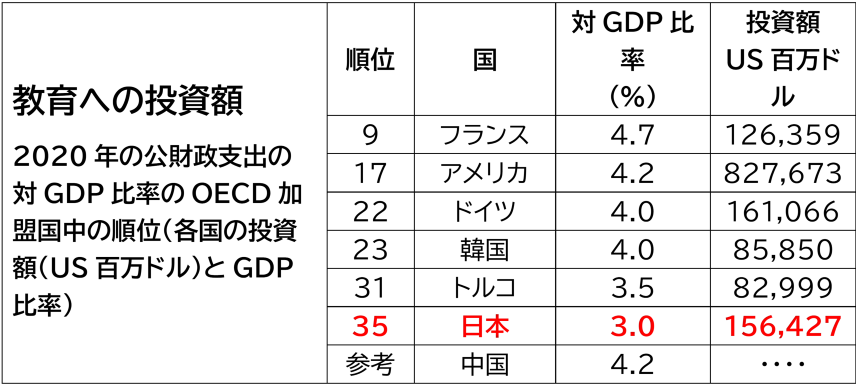

まず、世界の教育投資額をOECD調査で見た各国比較を見てほしい。

出典:OECD 統計をもとにJISTECが作成

対GDP比率(%)を見ると日本は中国、韓国、トルコよりも下であり、かつてのアジアの覇者と言われた教育国家は21世紀に入ってから下降する一方である。

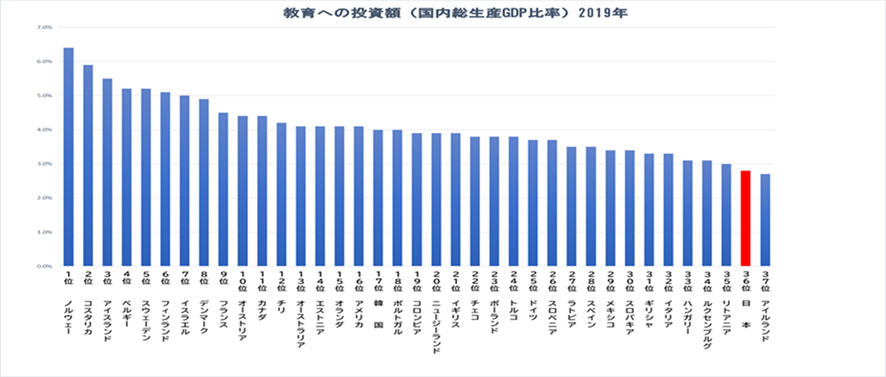

2019年のOECD統計を見ると、対GDP比の教育投資額の比較では37か国の36位。比較表のビリから2番目という不名誉な状態だ。

出典:OECD Online Education Database をもとに筆者が作成

教員の職場環境の悪化を“放置”

日本ではここ30年、教員という職業が世界の進歩に合わせることなく、事実上放置されてきたように見える。

端的に言えば、教員の仕事は増えてきているのに、待遇は一向にあがらない。

筆者が長年、取材してきた中央行政官庁の官僚たちの仕事内容を見ても、同じことが言える。

上級職官僚の希望者は、かつてのエリートを目指す若者よりも質が落ちてきたと様々な視点で語られる。

学校の教員の仕事量が、本来の授業よりも校外の仕事に取られる時間が増えてきている。

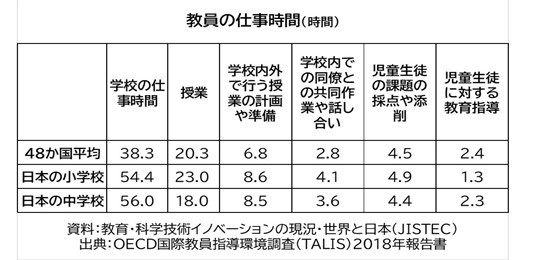

OECD48か国の平均と日本の小中学校の教員の仕事内容を比較した表が次のものだが、日本は学校の仕事時間が平均より極端に多く、児童生徒に対する教育指導時間が少ない。

日本の小学校の教員の待遇を他の国と比較した表を見てほしい。

仕事は増えても待遇は貧困である。

この比較では、初任給で最下位であることからも若年労働者から見ると魅力ある職場とは映らないだろう。

教育への低投資は影響甚大

教育への投資は、国家の未来への投資である。

人材を育てる国策に取り組んでいかなければ、IT・AI産業革命の急速な進展の対応に遅れるだろう。

給与が低ければ、いい人材は他の業種に流れ教員を目指さない。

日本は、短大卒から教員資格があるが、中国、韓国、欧米諸国は、大学院修士課程修了者が主流になってきており、教員が憧れの職場になっている国も少なくない。

人材が集まらないだけでなく、肝心の募集定員が埋まらない。

教員不足であるため教員の非常勤化、教育以外の職務の増加、過重な業務状態になっている。

こうした指摘は、国立教育政策研究所、科学技術政策研究所などの様々な資料からも読み取れる。

政治の「教育貧困」が問題だ

わいせつ教員の防止策は、隠しカメラを設置しないようにする学校環境の整備とか、懲罰制度を厳格にするとかではなく、いい人材が集まらない根本的な施策が問題なのであり、ここから変えない限り防止策に結び付かない。

こうなってしまったのは、長い間、政治の場で教育施策が真剣に取り上げられることがなかったからだ。

政治家にとって文教族は、利権がないから票にならないとして敬遠されてきた。

政治的優先順位の低さが諸悪の根源ともいえる。

国家百年の計に、教育施策は入っていないとしか言いようがない。

次回は、さらに高等教育の停滞と問題点に広げてみたい。

このテーマ続く