真鍋叔郎博士の快挙に思う

日本で生まれて教育を受けアメリカで華が開いたノーベル賞業績

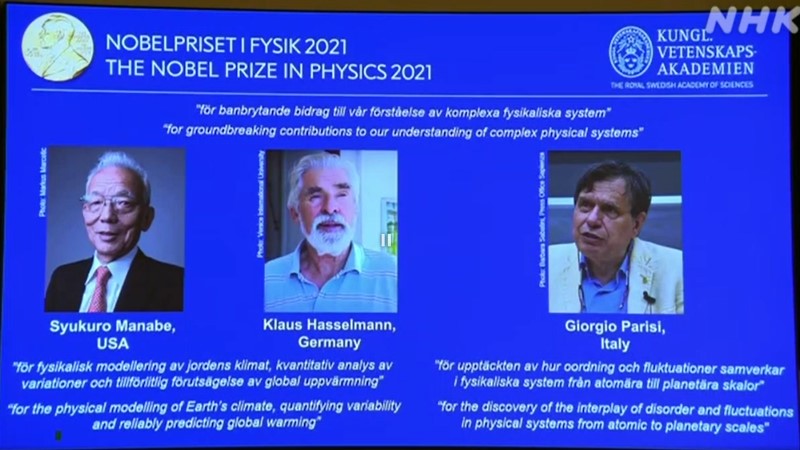

ノーベル財団のノーベル賞発表(2021年10月5日NHKテレビより)

ノーベル財団のノーベル賞発表(2021年10月5日NHKテレビより)

コンピュータの進歩とともに学術成果も飛躍

2021年のノーベル物理学賞を受賞したアメリカのプリンストン大学上席研究員の真鍋叔郎博士(90)の業績は、気象学の理論学者として地球温暖化現象を明確に示す予測モデルを世界で最初に提唱したことが評価されたものだ。

日本生まれの自然科学のノーベル賞受賞者としては25人目、物理学賞しては12人目となる。このうちアメリカ国籍を取得しているのは、2008年の物理学賞の南部陽一郎博士、2014年の中村修二博士に次いで3人目となる。

従来、気象学はノーベル物理学賞の対象外の学問と思われてきた。たとえば数学も物理学賞の対象外であり、フィールズ賞がそれに代わるものと考えられてきた。しかしコンピュータ・サイエンスがこれだけ発展し、従来からの学問に大きな影響を与えているので、これからもコンピュータ・サイエンスがらみの受賞分野が増えてくるような予感がする。

真鍋博士は、1931年9月21日に日本で生まれ、1958年に東大理学部大学院の博士課程で、「凝結現象の綜観的研究」という論文を書いて理学博士を取得した。学位のテーマは気象予報に関するものであり「数値予報」とも言われた。

地球規模の気象予想ができるようになった

数値予報とは、膨大な情報量を理論モデルに放り込んでコンピュータに処理させて予報を得ようとするものであろう。筆者は学生時代に、数値解析を選考してコンピュータに情報を入れて解かせることに取り組んだことがある。その体験からすると真鍋博士の取り組んだ研究もおぼろげながら想像することができる。

真鍋博士の学位論文が、アメリカ気象局の研究者の眼に止まり、アメリカ気象局の研究員として招待した。それが一大、転機となった。そのころ、世界のコンピュータレベルではアメリカがダントツに抜けていた。

1964年にIBMが出したIBM-360 というコンピュータプログラムは、画期的なものとして市場を席巻した。1968年にTI社(テキサス・インスツルメンツ)が大規模集積回路(LSI)を開発してからは、コンピュータの進歩は急カーブで上昇する。真鍋博士が東大で学位をとったころ、日本ではろくなコンピュータはなく、計算速度は今の電卓計算機にも及ばないほどだった。

スパコンを最も使用した研究者

真鍋博士の受賞について考察してみると、いくつかの特徴が出てくる。物理法則をもとに地球全体の気候現象を、コンピュータで予測する数値モデルを1960年代に手がけているということは、コンピュータ技術でアメリカに遠く及ばなかった日本では、発展させることはできなかった。博士論文を評価されてアメリカに招待されたことで華が開いた。

受賞後に真鍋博士の研究ぶりをテレビで放映されていたが、アメリカで最もスーパーコンピュータ(スパコン)を使用した研究者と言われていたと紹介されていた。膨大な情報量を処理して新たな知見を得るには、コンピュータ能力がなければ、どんなに優れた理論を提唱しても実証できない。

真鍋博士の業績は、コンピュータ進化に歩調を合わせるように進展していったもので、1967年にあらゆる規模の大気運動の観測、理論、モデリングに関する研究成果が認められ、アメリカ気象学会からClarence Leroy Meisinger賞を授与されている。68年にはプリンストン大学客員教授に迎えられ、75年にアメリカで国籍を取得した。

ノーベル物理学賞の業績を見ると、理論物理学で予測を提示し、後年、それが実験物理学の研究で実証されて評価されることが多い。その場合、理論と実証の双方からノーベル賞受賞者を出すこともある。日本人として初めてノーベル賞受賞者となった湯川秀樹博士の場合、中間子理論の提唱が実験物理で実証されてノーベル賞を授与された。

真鍋博士の場合は、60年代の早い時期から独自の地球温感化の理論予測を発表しており、それが50年以上経て、実際に地球温暖化という「実証」によって確かめられた。紙の上の理論予測が、地球規模で実証されたという点で極めてユニークな業績となる。

また気象学の理論研究者に、地球温暖化という現実の実証によってノーベル賞を授与したノーベル賞選考委員会(王立スウェーデン科学アカデミー)の審査は、ノーベル賞の歴史の上でも異彩を放つものとなった。

アメリカの研究文化にマッチしていた真鍋流の生き方

真鍋博士が受賞後の記者会見で、アメリカ国籍を取得した理由を聞かれたとき、「日本の研究文化に自分は合わない」ということを語った。

「日本は非常に調和を重んじ、お互いが良い関係を維持するために気を遣います。他人を気にして、他人を邪魔するようなことは一切やりません。アメリカでは、他人の気持ちを気にする必要がありません。私は他の人のことを気にすることが得意ではない。アメリカでの暮らしは素晴らしいと思っています」と語っている。

マイペースで研究ができたのは、共同研究者がコンピュータだったからではないだろうか。気を遣うとすれば、マシンの使用時間や順序で他の研究者と競う場合もあるが、これとてルールができているのが普通だから、気を遣うことはないだろう。

真鍋博士の経歴を見ると、数々の受賞歴に輝いている。1966年に「大気の熱収支および放射平衡に関する研究」で藤原賞を授与されたのを皮切りに、その後はすべてアメリカでの業績が評価された。理論気象学の価値ある学術的褒賞を総なめにして、最後にノーベル賞に輝いた。これは典型的なノーベル賞受賞歴と言える。

研究内容を語る真鍋博士(NHKテレビより)

研究内容を語る真鍋博士(NHKテレビより)

能力ある限り現役活動ができるアメリカの研究現場

真鍋博士のノーベル賞受賞で最も印象を受けたのは、真鍋博士がテレビとの会見で語っている姿と語り口である。90歳とはとても思えない「頭脳明晰・言語明瞭」であることだ。

いまなお世界の頭脳が集まるプリンストン大学上席研究員とある。学術的存在感をずっと保持し続けたことの証拠であり、アメリカの大学は能力を発揮できる学者・研究者は終身雇用されるという実例である。

年功序列、定年制度を厳密に守っている日本では考えられないことだ。日本では多くの大学で70歳になるとリタイアを言い渡す。どのように優れた科学者でも、一律に「70歳定年」という線引きで閑職か事実上のリタイアに追い込むのが普通になっている。仕方なく突然作った名誉職の肩書を付けてやるという慣行も横行している。

実力主義ではなく年功序列主義で、多くの才能・才知を途中で切り捨てている。研究者だけでなく企業にあっても同じである。どのように優れた経営者であっても定年を迎えれば世代交代という慣行にならってリタイアし、名誉職に祭り上げられる。創業経営者だけが「居残り」を許され、それなりの功績を残すことができる。

日本社会の年功序列の慣行を見直すいい機会にするべきだ。