正念場に立たされている日本の科学研究基盤

ランキングを落としていく日本

文科省の科学技術・学術政策研究所は、

2008年から論文データベース分析を行い、科学研究のベンチマーキングを行っている。

日本の科学研究の動向を見るうえで客観的な分析データとして、広く認められている。

今回は2022年のベンチマーキング分析データをもとに、日本の科学研究の動向を探ってみた。

日本の論文数は、2010年代半ばから増加している。

過去10年間の日本の論文数の伸び率は、

整数カウント法では20%増、分数カウント法で10%増になっている。

整数カウント法とは、国単位の関与の有無の集計である。

分数カウント法とは、機関レベルで重み付けを用いた国単位の集計である。

ここでは、整数カウントだけで検証してみたい。

日本の論文数は伸びているのだが、

世界の国々の伸び方と比較して見てみると、その伸び率はいかにも小さい。

相対的に停滞していることが分かる。

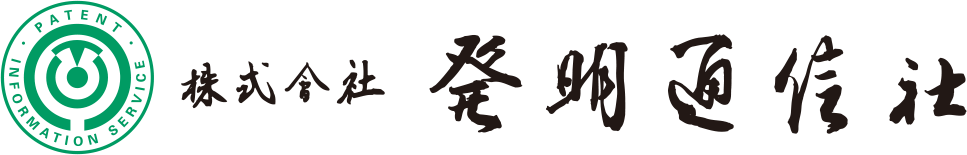

各種論文数のランキングの推移をグラフで示した。

アメリカ、イギリス、ドイツなど科学先進国は依然として科学研究の基盤を保持しているが、

日本とフランスが後発国に抜かれている。

フランスはまだ日本よりもましであるが、日本がなぜこれだけ抜かれてしまったのか。

科学研究の世界の主要五カ国は、21世紀初頭まではアメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、日本が定着していた。

それが、21世紀に入って間もなく、中国が急進的に浮上し、あっという間に科学先進国を抜き去り、

トップのアメリカも交わしてしまったのである。

首位・中国、2位・アメリカの順位は、当面、続いていくだろう。

イギリスとドイツは3位、4位を分け合っており、安定した順位を確保していくだろう。

日本は、1990年代後半から21世紀初頭まではアメリカに次いで2位の位置にいたのだが、

6位にまで後退し、中国の後塵を拝することになってしまった。

人口比で見れば、首位・アメリカ、2位・日本が順当な位置と言われていた。

それが日本より人口の少ないイギリス、ドイツに抜かれ、

新興国の中国には、はるかに届かない距離に開けられたように見える。

重要論文とするトップ10%・1%論文でも転落

科学研究のレベルを見る指標に、

トップ(Top)10%とトップ(Top)1%論文を分析する方法がある。

論文を引用される回数がトップ10%以内にあるものをトップ10%論文、

1%以内にある論文をトップ1%論文と呼んでいる。

論文は、学術的価値があるほど引用される回数が増える。

トップ1%に入る論文は、それだけ価値があると認められている客観的証拠になる。

ノーベル賞受賞候補者を調べるときに、トップ1%論文があるかどうかを調べることが多い。

そこに入っていてもノーベル賞受賞に手が届かなかった研究者もいるが、

ほかの事情で授与されなかったということだろう。

2022年末の科学技術の22分野の論文数のトップ10論文ランキングが上のグラフの真ん中である。

日本は12位になっている。

しかしこのグラフでショッキングなのは、赤い線で描かれている日本の推移線である。

2000年代に入ってから急降下で下げていることだ。

同じような下降線は、フランスも同じだが、日本の方が下降カーブが鋭くなっている。

これと逆現象が中国の急上昇である。

2000年以降の上昇ダッシュで2007年にイギリスを抜き、2017年にアメリカを抜いていった。

トップ1%を見ても、同じような傾向である。日本はここでも12位である。

「補正論文数」とは、被引用回数が各年各分野で上位10%(1%)に入る論文を抽出した後、

実数で論文数の1/10(1/100)となるように補正を加えた論文数を指している。

日本の下降傾向は、2000 年代半ばからベンチマーキングで指摘されてきたことだが、

改善されないまま推移していることになる。

国際共著論文数の増加

2000年以降、世界は急速に科学論文数の生産が活発になってきた。

まさにIT産業革命の成果が、科学研究のあらゆる分野に波及効果を及ぼしているからだろう。

21世紀に入ってからこれまでに発表された科学論文数は、ほぼ2.7倍以上に増えているが、

国際的な共著論文は、3.8倍以上まで増えている。

研究現場もビジネス環境と同じように国際化に拍車がかかっており、

国をまたいで研究者が交流し、成果をあげる傾向が広がっている。

ベンチマーキングの国際共著率の推移で2019-2021年までの3年間の共著率を見ると、

いずれも増えているが、とくにイギリス、ドイツ、フランスが顕著な伸び率だ。

中国、韓国もそれなりに伸びており、今後、この傾向は続くだろう。

いま米中間で政治的な緊張が高まっている。

その影響から米中間の共同研究や共著論文が増えていないという指摘もでていたが、

ベンチマーキングの分析でも

中国の共著論文の相手国のアメリカは37%でトップであるが減少に転じていると報告している。

特に中国が強みを発揮してきた材料、化学分野で大きく落ち込んできたという。

米中の研究者が共同で発表した論文数は2021年が5万1630本だったが、

2020年と比較して5%減少したと報告している。

コロナ禍の影響も無視できないが、

国際的な共著論文が増えている中で、米中だけが減少に転じたのは政治問題の影響ではないか。

特にトランプ政権時代に中国らの留学生のビザの有効期限を短縮するなど規制を強化した。

バイデン政権になってからも半導体など先端技術製造物への輸出規制をしており、

こうした米中の冷たい関係は今後も続くだろう。

ベンチマーキングでも

「国際的な協力が長期的に拡大している一方で、

ここ数年はその動きに変化が見えている」と米中関係の動向を指摘している。

産学連携による研究開発基盤に期待する

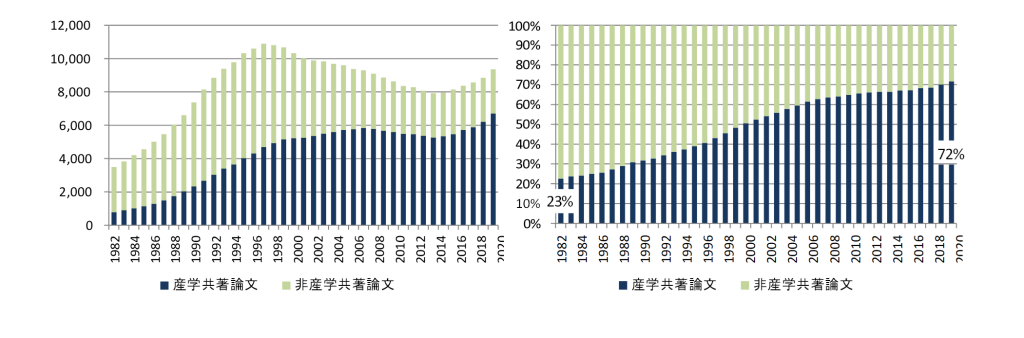

ベンチマーキングで注目したのは、日本の企業部門の論文数シェアの低下である。

その一方で、大学との共著論文が増える傾向にあり、

産学連携による研究基盤が進みつつあるように感じる。これはいい傾向だ。

日本の企業部門における産学共著論文の状況

(注)Article, Review を分析対象とした3 年移動平均値である(2020 年であれば 2019 年~2021 年の平均値)。

(注)Article, Review を分析対象とした3 年移動平均値である(2020 年であれば 2019 年~2021 年の平均値)。

クラリベイト社 Web of Science XML (SCIE, 2022 年末バージョン)を基に、科学技術・学術政策研究所が集計したグラフ。

戦後間もなくから高度経済成長期には、

日本の軽く薄く精密につくる製造技術で優れた製品を世界に供給して、一つの時代を作った。

ものを作る日本人の資質は、間違いなく世界の中でも優れていたのである。

しかしデジタル技術に移行し、ネット社会が世界的に普及した現在、

いつでもどこでもスピーディに情報を共有する時代になり、

技術の高度化も成熟度も情報の内容とスピード感がものを言う時代になった。

いつまでも日本型技術開発が幅を利かせるわけではなくなった。

日本は「もの作り国家」という言葉に執着しがちだが、

今はものを作る時代ではなく、デジタルデータを駆使してものを企画・設計する時代である。

だから金型や大量生産は、別次元の生産活動になる。

そこは途上国でも十分にできるのである。

それと反比例して重要度が増したのは知的財産権である。

この話は別テーマになるのでここでは、これ以上深入りしない。

その様変わりを「もの作り」という「死語」に近い言葉に惑わされて、

正確に理解していないような気がする。局面は変わったのである。

産学共著論文の現況を見ると共著の件数も割合も近年は直実に増えてきている。

この傾向は、今後も変わることはないだろう。

というのは、産業技術は年々、高度専門的になってきており、

昔のような熟練職人のノウハウの集積で世界を席巻できた時代は過ぎ去ったのである。

高度専門性の高い研究開発は、企業から大学などの研究機関に委託し、

共同で開発する方が効率がいい。

企業が自社に都合のいい開発技術を持つ技術社員を育成する企業活動は、20世紀と共に終了した。

ノーベル賞の受賞対象も21世紀に入ってから急速に社会貢献を重視する傾向が見えている。

また研究成果から授与までのタイムラグも縮小してきた。

時代はスピード開発に移行してきたのである。

かつて企業の日本型開発スタイルから脱却して、日本型産学連携の研究基盤を作ってほしい。

同時に、ポスドクをどのように社会的に活用できるかも課題として残されている。

これこそ、日本型産学連携の中にあるテーマである。