教育劣化の歯止めがかからない(下)

諸悪の根源は政治的優先順位の低さ

IT・AI産業革命は高度教育の時代

21世紀に入ってから急速に発展してきたIT・AI産業革命は、過去の技術遺産の蓄積とは、あまり関係なくなり、先進国も途上国も同じスタートラインに立っている。

頭脳勝負であり、人口数勝負、教育勝負でもある。

人口数勝負とは、「天才は人口数に比例して出現する」という有名は言葉がある。

人口の多い国や地域には、少ない国よりも天才が多く出現するという言い伝えだ。

ただし出現するには、適切な教育が必要だ。

人口多い途上国には、天才の資質を持った人材が多数いるはずだが、芽を出さないで終わると言われている。

幼少期から適切な教育を受け、才能を伸ばしたものだけが花を開くことになる。

ニュートン力学から量子力学へと学問は進展し、その原理原則を基盤にした技術が発展した。

歴史的に見ると、自動車を代表とする機械産業やコンピュータやスマホなどの電子情報と機器類の手段と方法が開発され、モノと人の輸送には巨大輸送船やジェット機が開発されてきた。

いま世界と社会の発展に応じた国をつくるには、それに適応した人材育成が重要だが日本はそうは、なっていないのではないか。

政治の世界で教育問題が論じられることはほとんどないし、国政選挙のテーマにもなっていない。

教育に手抜かりがあれば、IT・AI産業革命に遅れを取るのは明らかだ。

教育問題を整理する

このテーマの前回の論旨で示したように、IT・AI産業革命時代に合わせるように多くの国は、教育に投資を続けてきた。

しかし日本は、その重要な投資を怠り、教員の給与はOECDのGDP比では最下位で、韓国より3割低い。

日本は給与を抑えることが出来る短大卒から教員資格を取得できるが、中国・韓国・欧米諸国では、修士修了が主流になってきており、教員は憧れの職になってきた。

日本では、教員の待遇が悪いからなり手も少なくなり、教員不足、教員の非常勤化が常態化してきた。

教育以外の職務の増加など職場環境が悪ければ、当然の帰結である。

国際比較で明らかになった課題

日本の教育現場での問題点をいくつか挙げてみたい。

国際化で要請されている英語教育は、日本では2020年に小3から始まったが、中国・韓国は2000年から小3、大都市は小1から始まっている。

大学進学への親の負担は、日本は67%でOECDの平均31%を大きく上回っている。

私大に8割任せる国家の方針があるからだ。

IT・AI時代には、理工系人材が必要だが、大学学部の理工系は21%。

ドイツは40%、中国は50%である。

筆者が2005年に調べたころは、中国共産党幹部の学歴は、理工系出身者がほとんどであり、大学学部の理系と文系を調べたところ、おおむね5.5対4.5の比率で理工系が多かった。

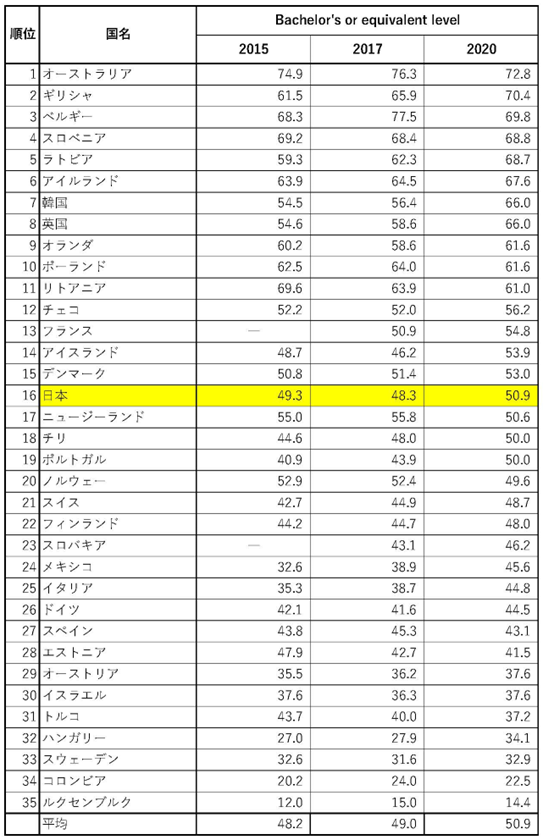

次の表は、世界主要国の大学進学率(%)の推移である。

出典:OECD統計から公益社団法人科学技術国際交流センターが作成

この国際比較を見ると、多くの国が年々、大学進学率を伸ばしている中で、日本はヨコばいであり、じり貧状態に見える。

地方大学を「切り捨て」た国策

国立大学法人化が2016年から始まったが、運営費交付金を削減したため、多くの大学で教員・研究員の雇用が圧縮され、研究活動が減退化したため教育だけでなく学術研究へも影響を及ぼしてきた。

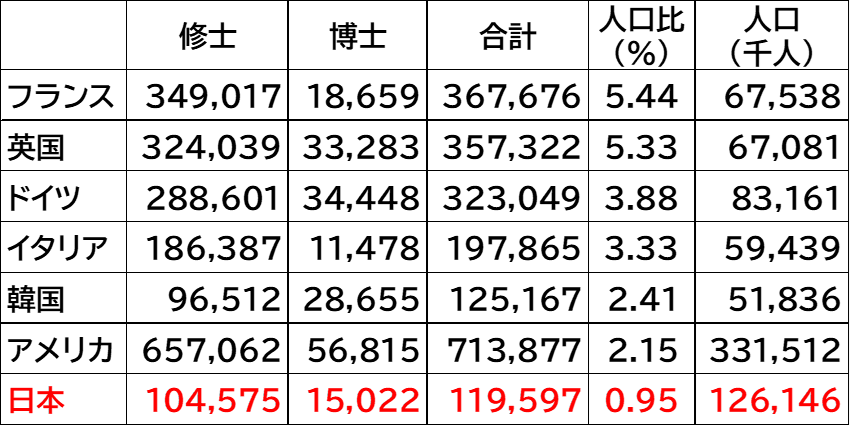

高度研究者を育成する主要国の大学院(修士・博士課程)進学者数(2020年)の状況は次のようになっている。

出典:OECD統計から公益社団法人科学技術国際交流センターが作成

大学院進学者数の状況を先進7か国の人口比の比較でみると、日本が絶望的に低いことが分かる。

これは大きな問題だ。

世界は、高度技術社会が必要とする高学歴人材を重要視して博士課程への進学者を増やす方向へ舵を切っているときに、日本は逆に少なくなってきている。

2020年の日本の大学院博士課程だけの進学者数をみると15,022人で人口1,000人当たり0.95人。

韓国の人口比は日本の2.5倍以上になっている。

博士課程修了者の使い方を開発しない日本企業を始め、日本の社会全体が低学歴社会で間に合わせている現状が見えてくる。

学歴だけがすべてではないし、学歴と能力は無関係であるという言い分は正解ではある。

ただ、能力の高い人は、自分で学ぶので結果的に学歴と無関係になっただけで、代表的な人物が、野口英世や田中角栄である。

現代は、学ぶべき科目、分野が広がっている。

社会から、高度・専門的な知識が要求されている。

知識だけなら、スマホ検索や、生成AIの活用でも間に合うが、正しい理解と適宜の判断と対応には、高度で専門的な知識を習得していないとできないことが増えてきた。

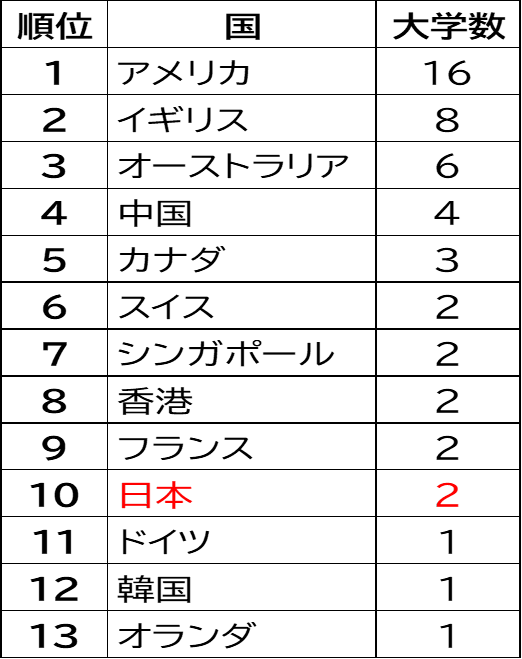

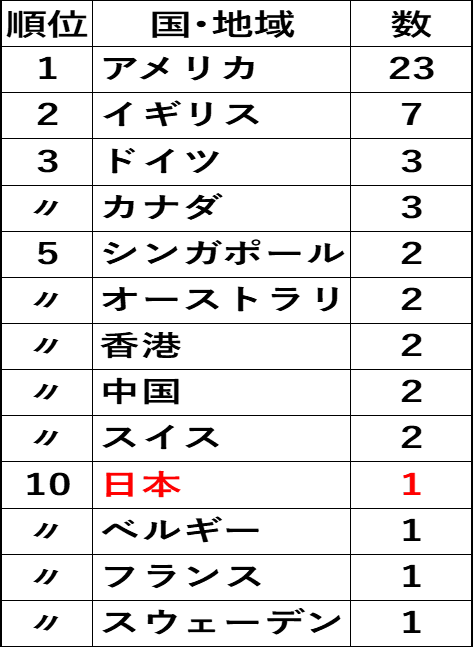

負け組に見える大学ランキングの日本

次の表は、世界の大学ランキングである。

イギリスの2つのランキング、「QS:World University Rankings」と「「THE:Times Higher Education World Univesity Ranking」が発表してトップ50に入っている大学数だ。

「QS:World University Rankings 2024」

「THE:Times Higher Education World Univesity Ranking 2023」

偏差値だけで大学を差別化

どの大学でも建学の歴史があり伝統がある。

教育に取り組む教育目的や内容については、日々学内で論議しながら工夫を凝らしているが、日本の大学入試社会はそうした視点は二の次であり、偏差値選別の一辺倒である。

このような偏差値選別は、受験生が志望校を選ぶ目安になり、保護者や進路指導教員にとって安易な指標になっている。

これに悪乗りしているのが受験メディアである。

各大学の教育内容や研究力、国際交流への取り組みや学生支援、さらに卒業生の社会的活躍など大学の持っている多面的な評価指標は、ほとんど考慮しない報道になっている。

大学名をもじった「グループ名」でひとくくりにする「偏差値差別」は、画一的な見方を固定化させ、各大学の歴史・伝統や教育理念、教学への取り組みなどを無視しており、大学の多様性を考えない風潮を増長させている。

これに疑問も抱かず、長年まかり通ってきた日本は、明治維新以来の教育立国の意気込みを踏みにじっているのではないか。

政治の世界でも、教育政策の本格的な見直しやテコ入れという視点は見られず、失われた30年の転落に歯止めがかかっていない。

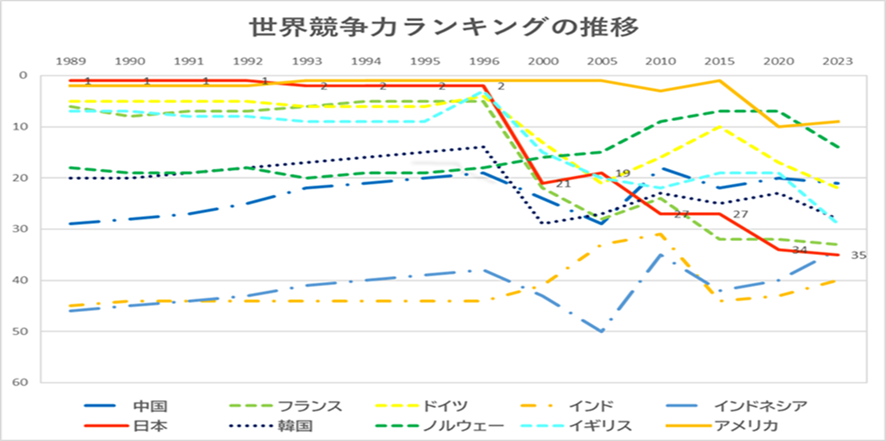

首位から35位まで転落した競争力

イノベーションの世界競争力ランキングIMD調査。

日本は1989年から1992年までは第1位だった。

その後1996年までは5位以内を保っていたが、その後、低下を続け、2023年ではついに35位までに転落している。

出典:IMD調査データから公益社団法人科学技術国際交流センターが作成

これはGDPの低下に始まった科学研究への投資の圧縮がイノベーションの停滞につながったもので、それが教育投資への停滞という負のスパイラルに陥っているように見える。

このような事態をいち早く見抜き、将来展望を描いた教育、科学研究への先行投資へ行動を起こすのは政治家の努めであるが、政界を見渡してもそのような展望を語る政治家はいなくなった。

先の高市自民党総裁が選出された総裁選での5人の候補者の政策立案を見ても、教育改革を挙げている人はいない。

日本はいま、少子高齢化対策、物価高対策と経済成長問題、貧困格差の是正、AI時代のデジタル化や新規事業の支援、環境問題、地域活性化、医療・福祉制度の改革、安全保障政策など山積しており、どれも重要課題である。

21世紀に入ってからの政権が、時代の趨勢を的確に捉えることをしないで、選挙に勝つことだけを視野に入れた足下の課題に注力してきたため、21世紀のIT・AI産業革命の動きに合わせた新たな政策課題に迅速に取り組むことに遅れたためのツケが一挙に出てきた。

猥褻教員の多数の出現と懲戒処分の急増は、一国の政治の貧困さから生まれたものであり、小手先で対応策を講じても解決にはならない。

このシリーズ終わり

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

なお、このシリーズの(上)のアップ後に、読者から教育現場の根本的欠陥として、ある地域の具体的問題を詳細に送ってきました。

外部に出てこない声を聞きながら、このテーマを今後も追跡してこのコラムで報告します。

※表の出典

・世界主要国の大学進学率(%)の推移

・主要国の大学院(修士・博士課程)進学者数

は、公益社団法人科学技術国際交流センター「教育・科学技術イノベーションの現況【2023年版】」より引用