日米関税戦争

30年前にもあったアメリカの関税戦略

アメリカの貿易赤字を解消するために、日本に高い関税をかけると威圧的に外交交渉を展開してきたトランプ大統領の政策を見て、30年前にも同じことをやっていたアメリカの戦略を思い出した。

30年前のアメリカ大統領は、民主党のクリントン大統領。

このときにも「アメリカ・ファースト」の思想が色濃く出ており、アメリカは民主党・共和党に関係なく、この戦略を展開していることに気が付いた。

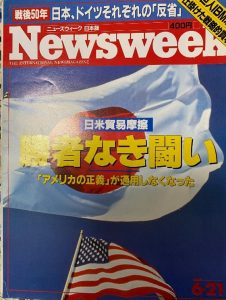

1995年6月21日号の「News week」誌

写真は1995年6月21日号の「News week」誌(以下、NW誌)だ。

表紙のど真ん中に、「日米貿易摩擦 勝者なき闘い アメリカの正義が通用しなくなった」と特集記事の見出しを掲げている。

時の日米政権は、自社さの村山政権と民主党のクリントン政権である。

記事内容は次のように指摘・論評している。

- 日本は閉鎖的だと米国は日本のトヨタ、日産、ホンダなどの乗用車に100%の関税をかけると表明した。

- 戦後維持してきたアメリカの多国間主義から、狭い意味での国益重視への転換だ。閉鎖的な日本市場をこじ開ければ、自由貿易の推進につながるとする。

- クリントン政権は外交と経済を露骨に結びつけている。この強硬姿勢は選挙対策であり、前の選挙で共和党右派に流れたブルーカラー労働者の票をなんとしても取り戻したいと考えている。

- ドイツの経済紙は「アメリカは被害者、保安官、裁判官の一人三役をこなしているつもりだが、最も実態に近いのは放火犯だ」と論評。

- 米国主導で発足したばかりの貿易紛争処理機関WTOに、アメリカが背を向けようとしている。

- 日米自動車関係商談会は「政治は政治、商売は商売」とし、「日米自動車摩擦は認識ギャップ」と表明。

- 戦後数十年にわたって自由貿易の世界チャンピオンを自任してきたアメリカは、よりによって自分たちが創設したWTOから保護主義のレッテルと貼られかねない。たとえ政治的合意がまとまったとしても、それで事態が一気に解決するわけではない。あくまで問題は市場の動向だ

日米交渉の日本側代表を務めたのは橋本龍太郎通産大臣(後の首相)だった

(1995年6月21日号「News week」誌)

日本市場は閉鎖的だとは、あのころからよく言われていた。

アメリカ市場では日本製自動車が席巻していたが、日本では「アメリカ車が一台も走っていない」とアメリカは主張していた。

筆者の体験を言うと、アメリカでレンタカーをよく利用したが、値段が安いのはアメリカ車、やや高いのは日本車。性能も燃費もいいからだ。

あるとき、レンタカーに日本車がないためやむなくアメリカ車を借りたが、途中で故障して動かなくなった。

レッカー車に乗せられ、レンタカーの故障車を集めているガレージに行ったことがあるが、ほとんどがアメリカ車。日本車は探してもなかった。

そこのスタッフから「お前は日本人だろう。何でアメリカ車に乗るんだ。」と冗談を言われた。

日本でアメリカ車が売れないのは、性能と燃費の差だった。

市場閉鎖とは無関係。これは今でも続いているのではないか。

日米交渉が激しく対立していたころ開かれた日米部品商談会。

「ビジネスと政治は無関係」とNW誌は伝えていた。

(1995年6月21日号「News week」誌)

30年間変わらない主張ではないか

トランプ政権は、「アメリカ第一」の貿易政策を掲げ、関税を引き上げたり、貿易協定を再交渉しているが、これはWTOの役割を弱体化させるものだ。

トランプ政権の「跳ね上がり関税政策」と見ていたが、30年前の民主党クリントン政権も似たようなことをやっていたことをNW誌が思い出させてくれた。

さて、30年前の日米自動車摩擦だが、結果は、いくらの関税率で決着したのか。

NW誌報道から間もない1995年6月28日、アメリカの制裁発動の直前に、日米は合意に達し、制裁は回避された。

アメリカが通告していた100%の関税は発動されず、0%のままで据え置かれた。

つまり関税100%は、交渉上の恫喝、いや少し上品に言えば、交渉テクニックだったと言える。

その時の合意の主な内容は次の通り

- 日本政府は、自動車・自動車部品市場の透明性の向上と、外資企業の参入促進に努める。

- アメリカ企業が日本市場での活動をしやすくするため、「自主的措置」を日本側が取る。

明文化された数値目標は設定されず、アメリカ側は「成果の確認」を重視するとした。

2025年関税交渉の決着内容

今回の交渉で決着した主な点は、次のようになる。

- 自動車に対する25%の関税は、これを半分の5%とし、既存の関税率である2.5%とあわせて15%とする。

- 日本がアメリカに5500億ドル、日本円にしておよそ80兆円を投資する。利益の90%はアメリカが取る(トランプ大統領のSNS)。

- コメはミニマムアクセス(最低限の輸入義務)の枠内で、輸入割合を実質的に拡大する。

- 鉄鋼製品とアルミニウムに課されている50%の関税は変わらない。

今回の「関税交渉」の成果は文書化しておらず、成果の確認を重視するとしている。

このような重要な外交折衝で確認文書がないというのは驚きだ。

30年前も同じことをしているが、この種のアメリカの交渉術は、30年間、変わっていないということだろう。